梅

梅干しは、日本の食文化に深く根付いた伝統的な保存食品です。

その独特の酸味と塩味は、多くの日本人にとって馴染み深い味わいであり、おにぎりの具や茶漬けの薬味として親しまれています。

また、その健康効果や保存性の高さから、現代の食生活においても重要な役割を果たしています。梅干しは単なる食品以上の存在で、日本の食文化や歴史、そして健康観を反映する興味深い食材です。

本記事では、梅干しの基本情報から歴史、保存の仕組み、そして具体的な製造方法まで、幅広く探っていきます。梅干しの奥深さと魅力を再発見する旅に、ぜひお付き合いください。

基礎情報(原材料の情報、栄養、健康効果など)

梅干しは、青梅を主原料とする日本の伝統的な保存食です。一般的に和歌山県産の南高梅が多く使用され、塩と共に漬け込まれます。また、赤紫蘇を加えることで色付けや風味付けがなされることもあります。

栄養面では、梅干しは豊富なクエン酸を含んでおり、これが疲労回復や食欲増進に効果があるとされています。さらに、ポリフェノール、カリウム、カルシウム、食物繊維なども含まれており、それぞれ抗酸化作用、高血圧予防、骨や歯の形成、腸内環境の改善に寄与します。

梅干しの健康効果は多岐にわたります。クエン酸による疲労回復効果に加え、食物繊維による整腸作用、有機酸による殺菌効果、アルコール分解の促進による二日酔い予防、そしてポリフェノールによる血流改善効果などが知られています。

カロリー面では、梅干しは比較的低カロリーな食品で、100グラムあたり約33キロカロリーです。しかし、塩分含有量が高いことには注意が必要です。通常の梅干しは100グラムあたり約20グラムの塩分を含んでいますが、近年では健康志向に応えて、塩分を8-12グラム程度に抑えた減塩タイプの梅干しも広く製造されています。

このように、梅干しは栄養価が高く、様々な健康効果が期待できる食品です。ただし、塩分摂取には注意が必要であり、個人の健康状態や食生活に応じて適量を摂取することが重要です。減塩タイプの梅干しを選ぶことで、より健康に配慮しつつ梅干しの恩恵を享受することができるでしょう。

歴史

梅干しの歴史は古く、日本の食文化に深く根付いています。その起源は奈良時代(710-794年)にまで遡ると言われています。

最初の梅干しは、単に梅を塩漬けにしたものでした。当時は主に防腐効果を目的として作られ、貴重な保存食として重宝されました。平安時代(794-1185年)になると、梅干しは薬用としても認識されるようになり、その効能が『医心方』という医学書にも記載されています。

鎌倉時代(1185-1333年)には、梅干しの製法が改良され、天日干しの工程が加わりました。これにより、より長期保存が可能になり、味や食感も向上しました。また、この頃から武士の携帯食としても広く用いられるようになりました。

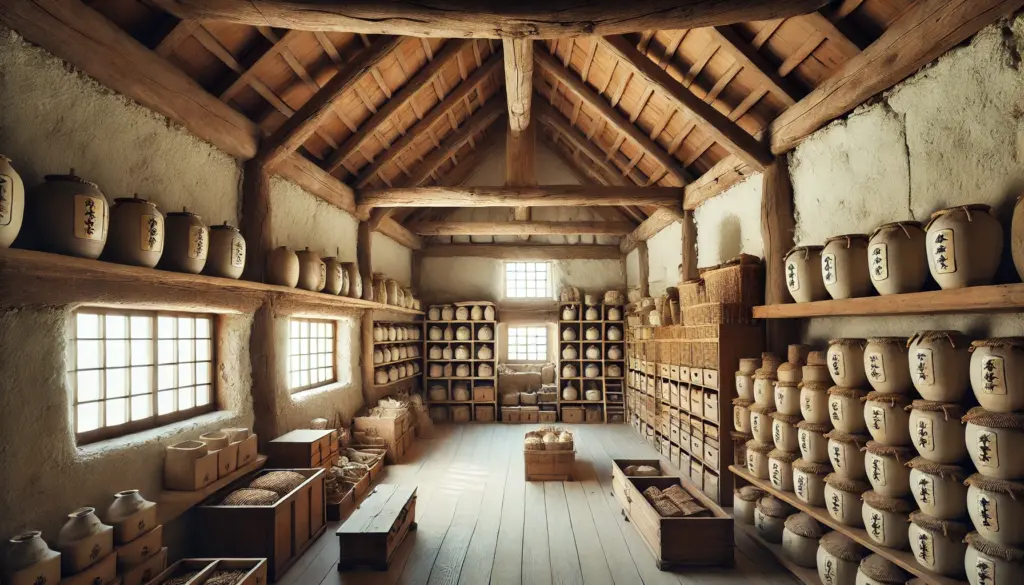

江戸時代(1603-1867年)に入ると、梅干しの生産が本格化し、各地で特産品として作られるようになりました。特に紀州(現在の和歌山県)は良質な梅の産地として知られ、「紀州梅」の名声を確立しました。

明治時代(1868-1912年)以降、梅干しの製造技術はさらに進歩し、大量生産が可能になりました。また、赤紫蘇を使用した「梅干し」が一般化したのもこの頃からです。

現代では、梅干しは日本の食卓に欠かせない存在となっており、おにぎりの具や茶漬けの薬味として親しまれています。また、健康食品としての認識も高まり、減塩タイプや有機栽培の梅を使用したものなど、多様な種類の梅干しが市場に出回っています。

このように、梅干しは長い歴史を通じて日本の食文化に深く根付き、時代とともにその役割や製法を変化させながら、今日まで受け継がれてきました。単なる保存食から始まり、現代では健康食品としても注目される梅干しの歴史は、日本の食文化の変遷を反映する興味深い例と言えるでしょう。

保存の仕組み

梅干しの優れた保存性は、その製造過程と含有成分に由来します。主な要因は高濃度の塩分による防腐効果です。塩は強力な浸透圧作用と脱水作用を持ち、微生物の増殖を抑制するとともに、食品自体の水分も減少させることで、微生物の生育に不適な環境を作り出します。

梅に含まれる有機酸、特にクエン酸も重要な役割を果たしています。これらの酸は食品のpHを低下させ、多くの有害微生物の成長を抑制します。さらに、直接的な殺菌効果も持ち合わせており、食品の腐敗を防ぐ働きがあります。

多くの梅干しの製造過程で使用される赤紫蘇(しそ)も、保存性の向上に寄与しています。しそに含まれるペリルアルデヒドという成分には抗菌作用があり、梅干しの保存性を高めます。また、しその赤色素(アントシアニン)は抗酸化作用を持ち、梅干しの変色を防ぐ効果があります。さらに、しその香り成分は梅干しの風味を豊かにするだけでなく、一部の微生物の増殖を抑制する効果もあります。

梅干しの製造過程で行われる天日干しも保存性を高める重要な工程です。乾燥により食品中の自由水が減少し、微生物の繁殖が抑制されます。同時に、塩分や有機酸などの有効成分が濃縮されることで、保存効果がさらに高まります。

梅に含まれるポリフェノールの抗酸化作用も見逃せません。これらの成分は食品の酸化を防ぎ、脂質の酸化による風味の劣化や、色の変化、褐変を抑制します。これにより、梅干しの風味や外観が長期間保たれるのです。

これらの要因に加え、適切な保存方法を取ることで梅干しの保存性はさらに高まります。清潔な容器に保存し、空気との接触を最小限に抑えること、冷蔵保存すること、使用時は清潔な箸を使うことなどが推奨されます。

このように、梅干しの優れた保存性は、塩分、有機酸、しその成分、乾燥過程、そして梅自体に含まれる成分の相乗効果によるものです。これらの要因が複合的に作用することで、梅干しは長期保存が可能な食品となっているのです。その結果、梅干しは日本の伝統的な保存食として長く親しまれ、現代でも重要な食品の一つとして位置づけられています。

具体的な製造方法

梅干しの製造は、伝統的な手法を基本としながらも、現代では効率化や品質管理の観点から様々な工夫が施されています。以下に、一般的な梅干しの製造工程を説明します。

まず、原料となる青梅を収穫します。通常、6月中旬から7月上旬にかけて収穫される南高梅などの品種が好まれます。収穫された梅は、選別と洗浄を経て不良品を取り除きます。

次に、塩漬けの工程に入ります。梅の重量の約20%の塩を使用し、梅と塩を交互に重ねていきます。この際、大きな樽や容器を使用し、上から重石をのせて圧力をかけます。塩漬けの期間は通常1〜2週間程度で、この間に梅から水分が抜け、塩水(梅酢)が生成されます。

塩漬けが終わったら、梅を取り出して天日干しを行います。これは通常2〜3日程度行われ、梅の表面に皺が寄り、色が濃くなるまで続けます。天日干しにより、梅の水分がさらに抜け、塩分と酸味が凝縮されます。

多くの場合、この段階で赤紫蘇を加えます。赤紫蘇は梅重量の約10%程度を使用し、梅と一緒に漬け込みます。赤紫蘇からの色素が梅に移り、特徴的な赤い色合いになります。

最後に、熟成の工程があります。密閉容器に梅を入れ、1〜3ヶ月程度熟成させます。この間に梅の風味が深まり、独特の香りと味わいが形成されます。

現代の大規模生産では、温度や湿度を管理した環境で製造が行われ、品質の安定化が図られています。また、減塩タイプの梅干しでは、塩分量を調整したり、クエン酸などの添加物を使用したりする場合もあります。

このように、梅干しの製造は単純な工程ながら、各段階で細心の注意と経験に基づく判断が必要とされます。伝統的な製法を守りつつ、現代の技術を取り入れることで、高品質な梅干しが生産されているのです。

承知しました。内容をまとめず、より簡潔な締めの文章として書き直します。

まとめ

本記事では、梅干しの基礎情報から歴史、保存の仕組み、そして製造方法まで幅広く探ってきました。梅干しは単なる保存食品を超えて、日本の食文化や歴史、そして健康観を反映する興味深い食材であることがわかります。

その独特の酸味と塩味は多くの日本人に愛され、おにぎりの具や茶漬けの薬味として日常的に親しまれています。同時に、その健康効果や保存性の高さから、現代の食生活においても重要な役割を果たしています。

伝統的な製法を守りつつ、現代のニーズに合わせた製品開発も進んでおり、梅干しの魅力は今後も広がり続けることでしょう。日本の食卓に欠かせない存在として、また日本文化を象徴する食品の一つとして、梅干しは これからも私たちの生活に寄り添い続けていくことでしょう。

投稿者プロフィール

最新の投稿

未分類2024-09-16梅

未分類2024-09-16梅 未分類2024-09-03Hello world!

未分類2024-09-03Hello world!